- 全部分类/

- 思想理论/

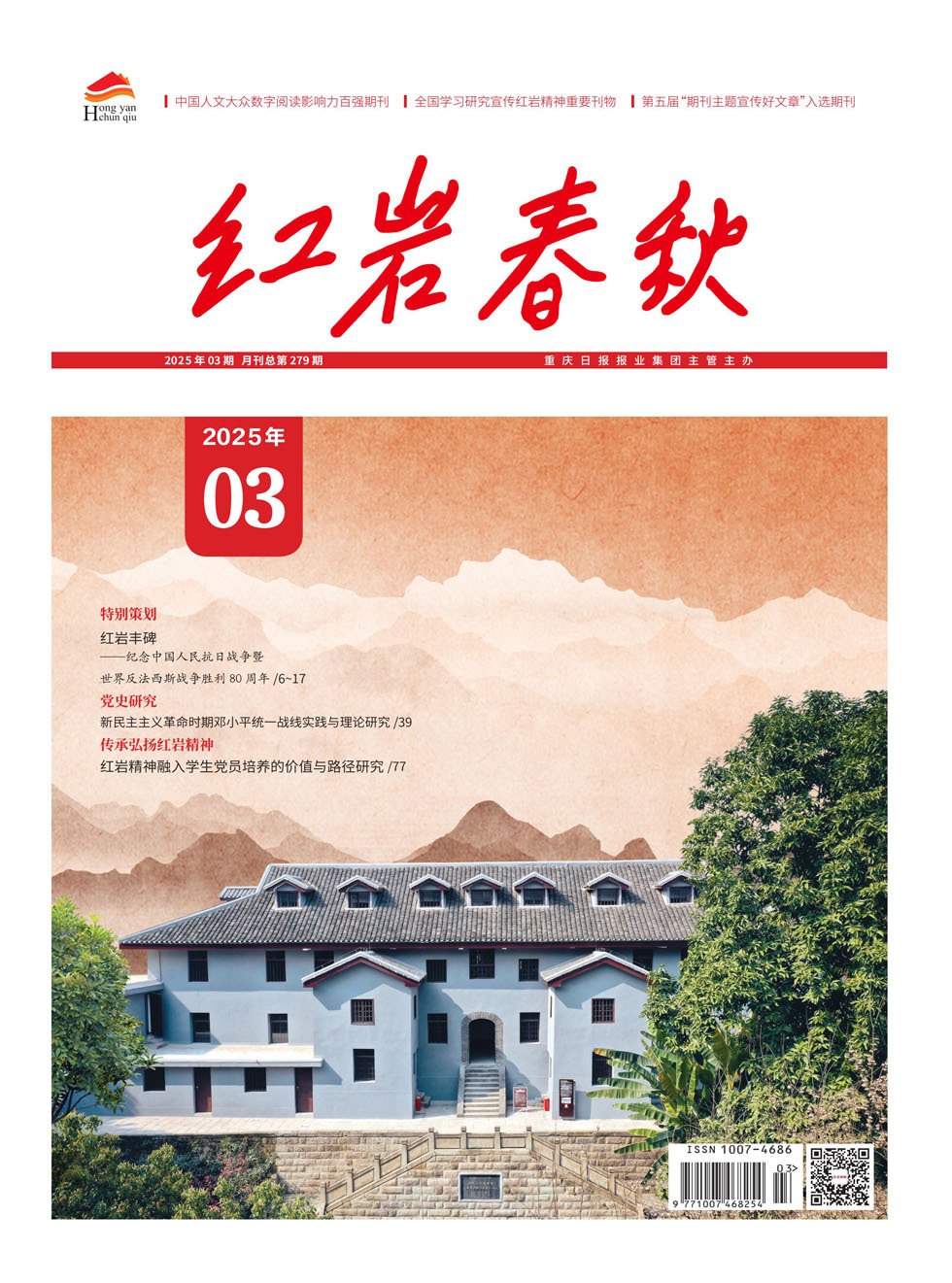

- 红岩春秋

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

| 学习金句

| 学习金句

-

资讯 | “重庆工人红岩大思政课”启动等

资讯 | “重庆工人红岩大思政课”启动等

-

特别策划 | 红岩丰碑

特别策划 | 红岩丰碑

-

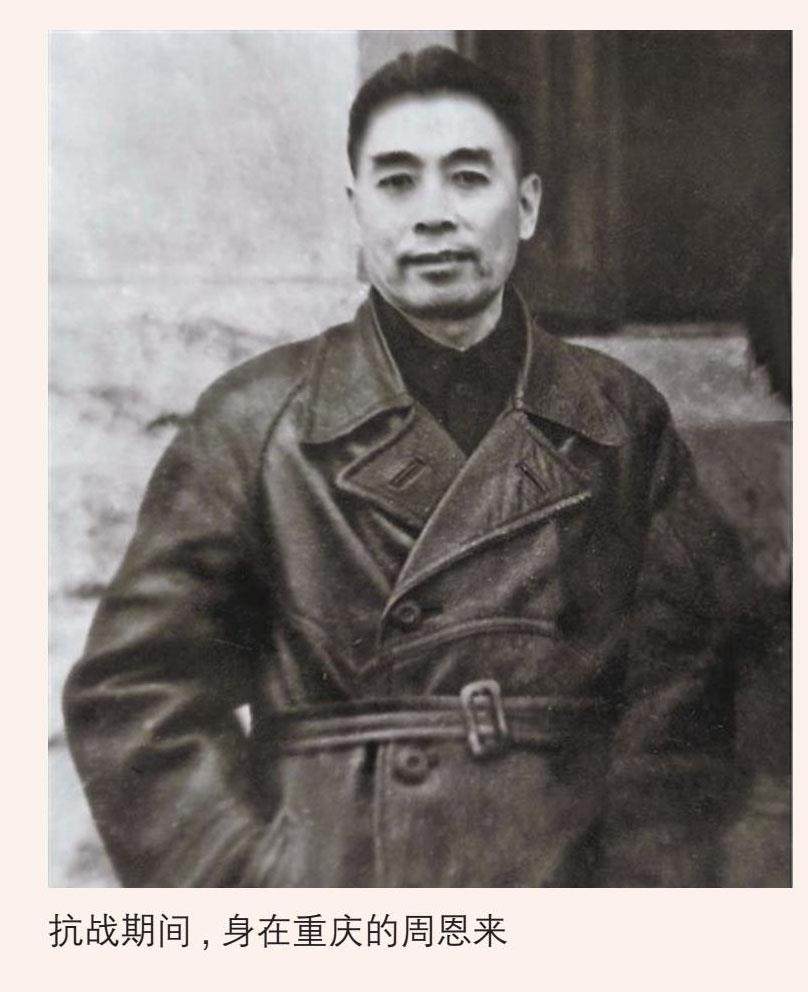

特别策划 | 南方局领导的大后方抗战文化运动

特别策划 | 南方局领导的大后方抗战文化运动

-

特别策划 | 重庆至延安红色交通线的建立与发展

特别策划 | 重庆至延安红色交通线的建立与发展

-

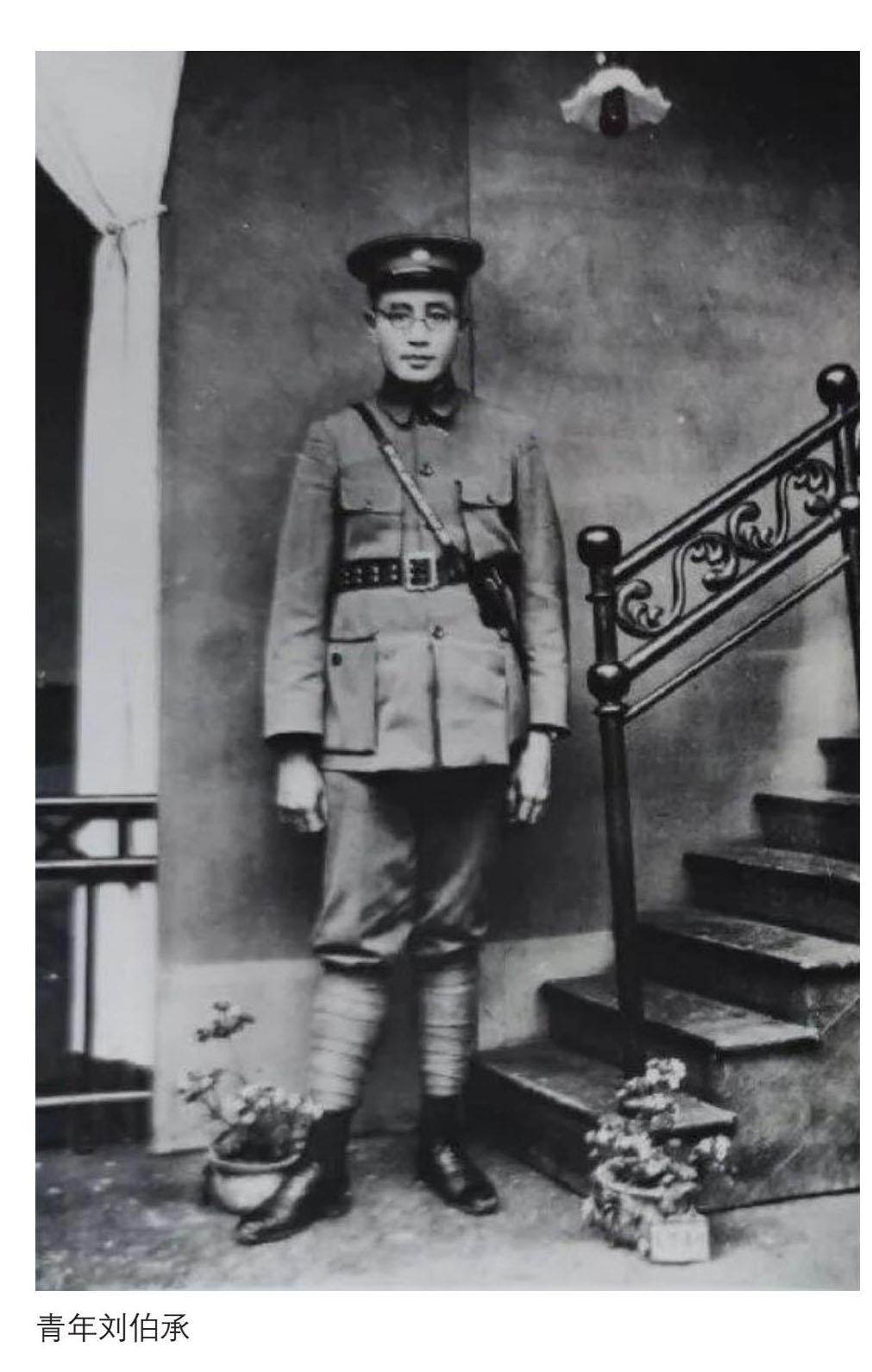

人物春秋 | 刘伯承杨闇公的革命故事

人物春秋 | 刘伯承杨闇公的革命故事

-

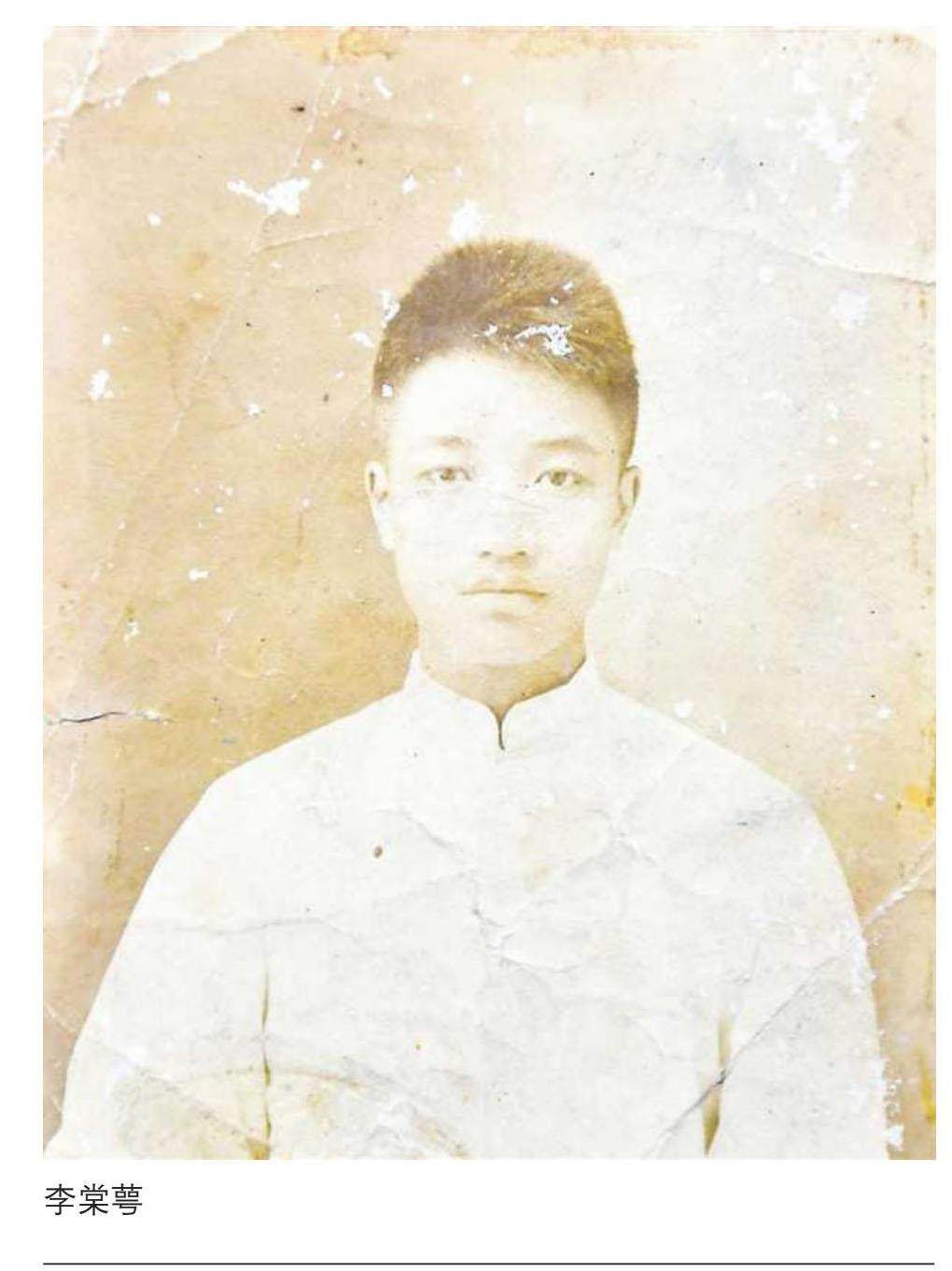

人物春秋 | 李棠萼:重庆走出的红军将领

人物春秋 | 李棠萼:重庆走出的红军将领

-

史海钩沉 | 长征中壮烈的遵义之战

史海钩沉 | 长征中壮烈的遵义之战

-

城市记忆 | 卢作孚的抗战岁月

城市记忆 | 卢作孚的抗战岁月

-

党建风采 | 军休干部续写奉献篇章

党建风采 | 军休干部续写奉献篇章

-

党建风采 | 红色记忆的时代回响

党建风采 | 红色记忆的时代回响

-

荐书 | 荐书

荐书 | 荐书

-

党史研究 | 周恩来旅日期间践行家国情怀的三个向度

党史研究 | 周恩来旅日期间践行家国情怀的三个向度

-

党史研究 | 新闻史志的历史事实、历史记忆与历史心性研究

党史研究 | 新闻史志的历史事实、历史记忆与历史心性研究

-

党史研究 | 延安时期高校思想政治教育话语构建及当代启示

党史研究 | 延安时期高校思想政治教育话语构建及当代启示

-

党史研究 | 延安时期陕甘宁边区学校体育的历史特征与现实启示

党史研究 | 延安时期陕甘宁边区学校体育的历史特征与现实启示

-

传承弘扬红岩精神 | 使用与满足理论在新时代红岩精神有效性传播中的运用研究

传承弘扬红岩精神 | 使用与满足理论在新时代红岩精神有效性传播中的运用研究

-

传承弘扬红岩精神 | 红岩精神融入学生党员培养的价值与路径研究

传承弘扬红岩精神 | 红岩精神融入学生党员培养的价值与路径研究

-

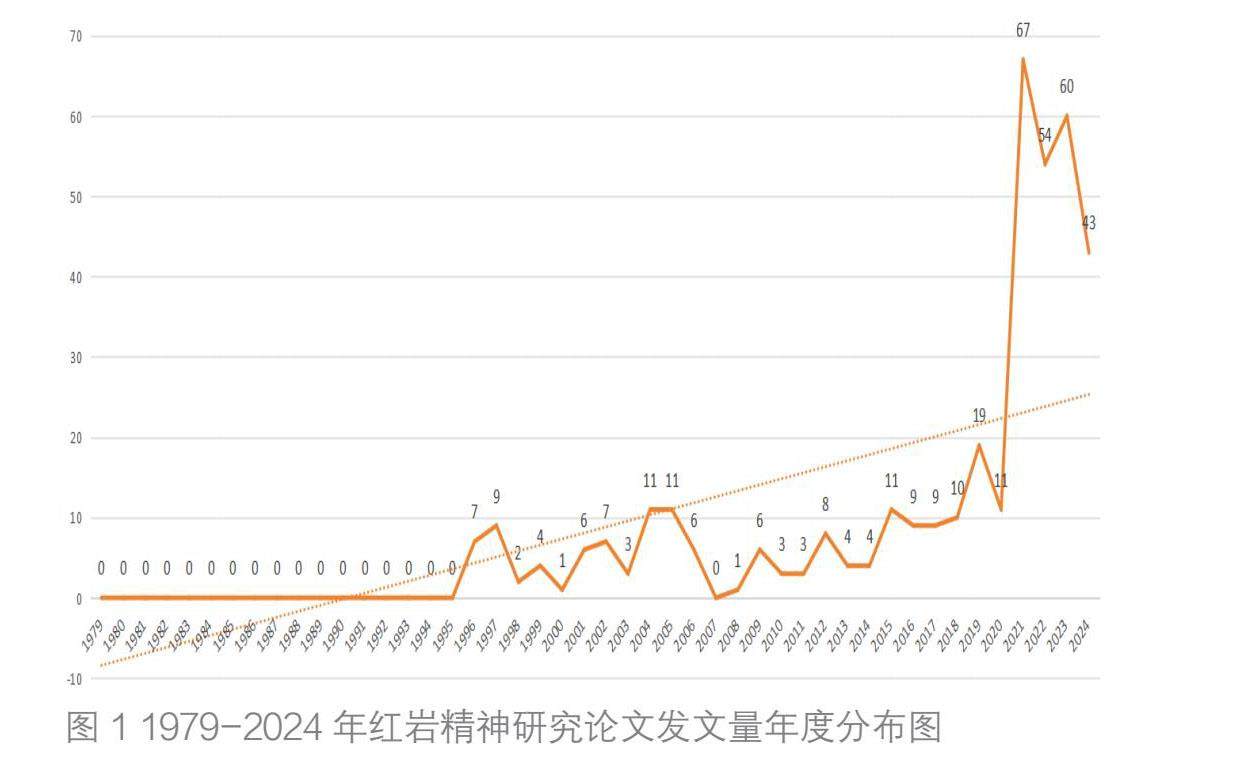

传承弘扬红岩精神 | 基于中国知网(CNKI)数据库的红岩精神研究可视化分析

传承弘扬红岩精神 | 基于中国知网(CNKI)数据库的红岩精神研究可视化分析

-

红色资源开发与运用 | 数智技术赋能地方红色资源保护利用的价值与路径探析

红色资源开发与运用 | 数智技术赋能地方红色资源保护利用的价值与路径探析

-

思政理论 | 红色文化融入高校育人工作的路径与实践研究

思政理论 | 红色文化融入高校育人工作的路径与实践研究

-

教研教改 | 案例教学法在高中思想政治教学中的应用分析

教研教改 | 案例教学法在高中思想政治教学中的应用分析

-

党建论坛 | 从“相加”走向“相融”——AI赋能高校基层党支部建设路径研究

党建论坛 | 从“相加”走向“相融”——AI赋能高校基层党支部建设路径研究

-

党建论坛 | 筑牢高校红色堡垒:新形势下高校学生党支部建设路径探索

党建论坛 | 筑牢高校红色堡垒:新形势下高校学生党支部建设路径探索

登录

登录