目录

快速导航-

文化哲学研究 | 主体“意欲”与文化路向

文化哲学研究 | 主体“意欲”与文化路向

-

文化哲学研究 | 作为符号形式的神话思维

文化哲学研究 | 作为符号形式的神话思维

-

时代视野中的马克思主义哲学 | 阿格妮丝·赫勒生命政治理论蠡测

时代视野中的马克思主义哲学 | 阿格妮丝·赫勒生命政治理论蠡测

-

时代视野中的马克思主义哲学 | 恩格斯晚年书信中的三重逻辑与中国式现代化的创新意蕴

时代视野中的马克思主义哲学 | 恩格斯晚年书信中的三重逻辑与中国式现代化的创新意蕴

-

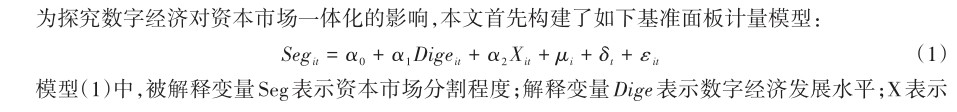

数字经济与高质量发展 | 数字经济对资本市场一体化的作用研究

数字经济与高质量发展 | 数字经济对资本市场一体化的作用研究

-

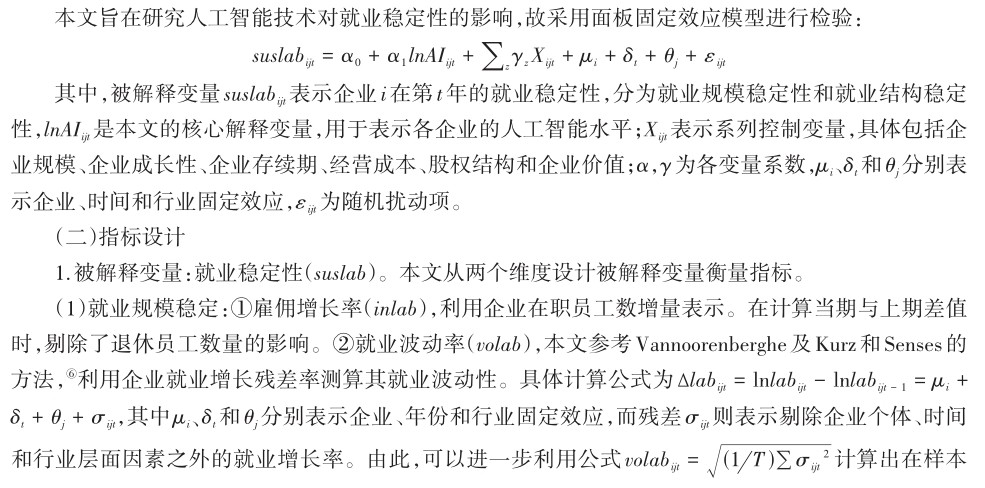

数字经济与高质量发展 | 人工智能技术冲击与就业稳定性

数字经济与高质量发展 | 人工智能技术冲击与就业稳定性

-

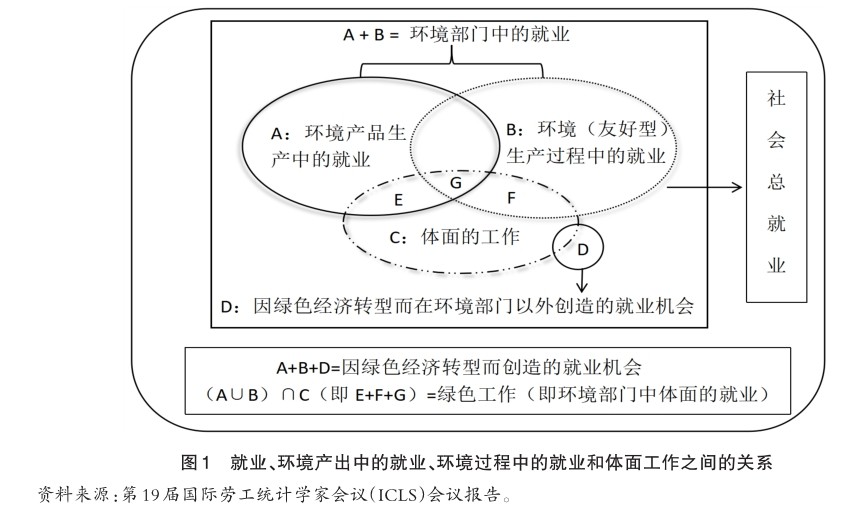

经济理论与现实 | 绿色就业研究:内涵、测度与发展

经济理论与现实 | 绿色就业研究:内涵、测度与发展

-

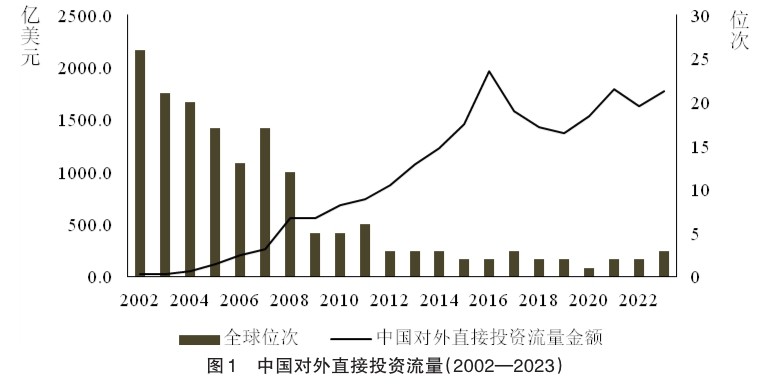

经济理论与现实 | 中国的国际产业转移与产业升级:驱动因素与政策选择

经济理论与现实 | 中国的国际产业转移与产业升级:驱动因素与政策选择

-

理论法学新动向 | 中国人权的“责任先在”构造

理论法学新动向 | 中国人权的“责任先在”构造

-

新兴权利法律问题研究 | 中国人工智能立法的促进型立场及规范厘定

新兴权利法律问题研究 | 中国人工智能立法的促进型立场及规范厘定

-

新兴权利法律问题研究 | 生成式人工智能的法律规制

新兴权利法律问题研究 | 生成式人工智能的法律规制

-

新兴权利法律问题研究 | 论人工智能时代网络谣言的治理路径

新兴权利法律问题研究 | 论人工智能时代网络谣言的治理路径

-

现当代文学批评 | 文明互鉴论视野中的老舍及其文化价值选择的两端性

现当代文学批评 | 文明互鉴论视野中的老舍及其文化价值选择的两端性

-

现当代文学批评 | 温情与抵抗:迟子建小说的生命叙事

现当代文学批评 | 温情与抵抗:迟子建小说的生命叙事

-

美学研究 | “曾点之境”的美学阐释

美学研究 | “曾点之境”的美学阐释

登录

登录