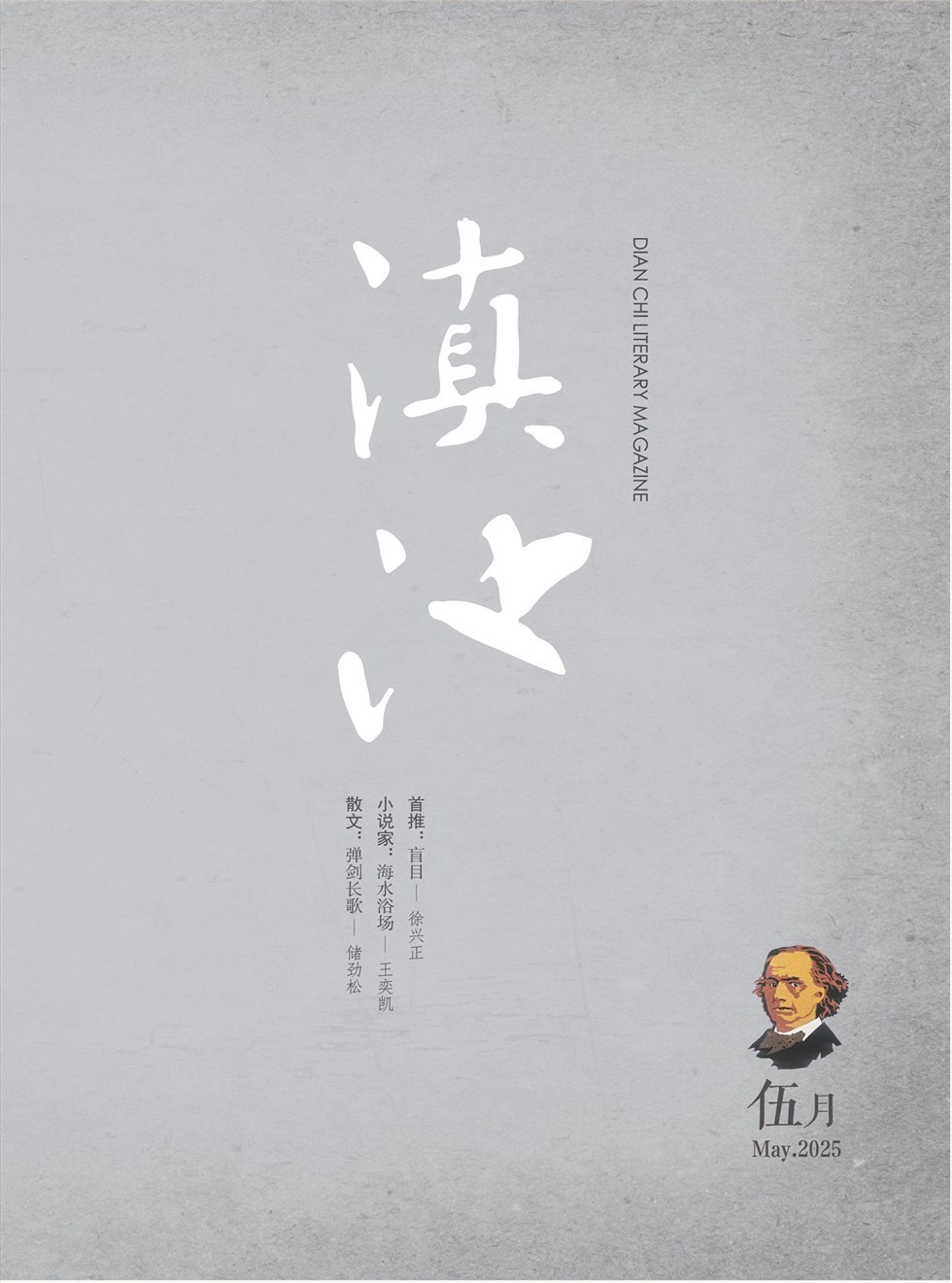

目录

快速导航-

首推 | 盲目(散文)

首推 | 盲目(散文)

-

首推 | 徐兴正式的原乡书写(评论)

首推 | 徐兴正式的原乡书写(评论)

-

首推 | 步行抵达徐兴正(印象记)

首推 | 步行抵达徐兴正(印象记)

-

小说家 | 海水浴场(短篇小说)

小说家 | 海水浴场(短篇小说)

-

小说家 | 玛利欧会见到他的公主吗(短篇小说)

小说家 | 玛利欧会见到他的公主吗(短篇小说)

-

小说家 | 流动的热带(短篇小说)

小说家 | 流动的热带(短篇小说)

-

滇池诗卷 | 无穷小

滇池诗卷 | 无穷小

-

滇池诗卷 | 木象之歌

滇池诗卷 | 木象之歌

-

滇池诗卷 | 守望水声

滇池诗卷 | 守望水声

-

滇池诗卷 | 半块镜子

滇池诗卷 | 半块镜子

-

滇池诗卷 | 骑竹马

滇池诗卷 | 骑竹马

-

滇池诗卷 | 我站在一片被收割的稻田前

滇池诗卷 | 我站在一片被收割的稻田前

-

滇池诗卷 | 傍晚的云

滇池诗卷 | 傍晚的云

-

集萃 | 月的传说(组诗)

集萃 | 月的传说(组诗)

-

集萃 | 风所穿过的(组诗)

集萃 | 风所穿过的(组诗)

-

集萃 | 秋风乍起(组诗)

集萃 | 秋风乍起(组诗)

-

集萃 | 兜风(外二首)

集萃 | 兜风(外二首)

-

集萃 | 坐标,桃花岛(外二首)

集萃 | 坐标,桃花岛(外二首)

-

集萃 | 北方秋日里的额尔齐斯河 (外一首)

集萃 | 北方秋日里的额尔齐斯河 (外一首)

-

集萃 | 在一面镜子中感受深渊(外一首)

集萃 | 在一面镜子中感受深渊(外一首)

-

集萃 | 变老(外一首)

集萃 | 变老(外一首)

-

散文 | 弹剑长歌

散文 | 弹剑长歌

-

散文 | 飘落与飞翔

散文 | 飘落与飞翔

-

散文 | 三好街往事

散文 | 三好街往事

-

散文 | 橡皮书店

散文 | 橡皮书店

-

视与听 | 电影的归电影,小说的归小说

视与听 | 电影的归电影,小说的归小说

-

开眼 | 卡尔卡松(短篇小说)

开眼 | 卡尔卡松(短篇小说)

登录

登录