目录

快速导航-

习近平文化思想研究 | 文艺创新与中国非虚构文艺的话语表达

习近平文化思想研究 | 文艺创新与中国非虚构文艺的话语表达

-

前沿观察 | 论网络文学现实题材创作的意义与挑战

前沿观察 | 论网络文学现实题材创作的意义与挑战

-

思想圆桌|文学与现实的关系 | 诗与当下现实

思想圆桌|文学与现实的关系 | 诗与当下现实

-

思想圆桌|文学与现实的关系 | 在歌德理念与席勒精神之间

思想圆桌|文学与现实的关系 | 在歌德理念与席勒精神之间

-

思想圆桌|文学与现实的关系 | 文学与生活

思想圆桌|文学与现实的关系 | 文学与生活

-

思想圆桌|文学与现实的关系 | 纯文学的危机:日渐缩小的文学“圈

思想圆桌|文学与现实的关系 | 纯文学的危机:日渐缩小的文学“圈

-

粤港澳文学批评溯源 | 陈寅恪的文学批评论

粤港澳文学批评溯源 | 陈寅恪的文学批评论

-

粤港澳作家专栏 | 具身抵抗与祛魅:人工智能前夜的民间神话

粤港澳作家专栏 | 具身抵抗与祛魅:人工智能前夜的民间神话

-

粤港澳作家专栏 | 种植、建造和生育

粤港澳作家专栏 | 种植、建造和生育

-

粤港澳作家专栏 | 郑小琼诗歌的后存在主义叙事价值

粤港澳作家专栏 | 郑小琼诗歌的后存在主义叙事价值

-

作家作品评论 | 现代人的情感困境与知识分子的世俗面相

作家作品评论 | 现代人的情感困境与知识分子的世俗面相

-

作家作品评论 | “红白之间’

作家作品评论 | “红白之间’

-

作家作品评论 | 寻找最大公约数(创作谈)

作家作品评论 | 寻找最大公约数(创作谈)

-

作家作品评论 | 如何想象一个作家或知识分子的别一种审视

作家作品评论 | 如何想象一个作家或知识分子的别一种审视

-

作家作品评论 | 心神清朗 美格纯正

作家作品评论 | 心神清朗 美格纯正

-

文学史研究 | 黔北世界的诗性建构

文学史研究 | 黔北世界的诗性建构

-

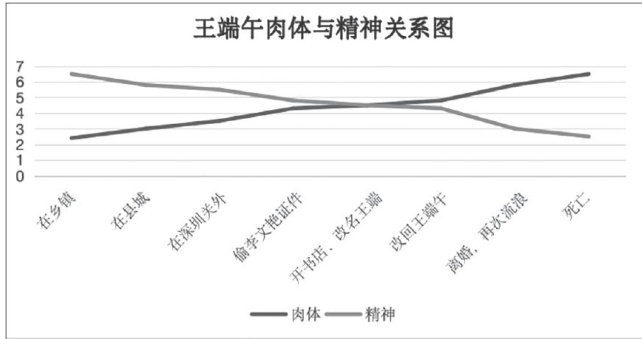

新作快评 | 肉身匆忙,等等灵魂

新作快评 | 肉身匆忙,等等灵魂

-

新作快评 | 以“听任” 为注脚的西西弗斯

新作快评 | 以“听任” 为注脚的西西弗斯

-

广东文学振兴 | 流寓状态下的小说创作

广东文学振兴 | 流寓状态下的小说创作

-

台港文学研究 | 文心”的相遇与相通

台港文学研究 | 文心”的相遇与相通

-

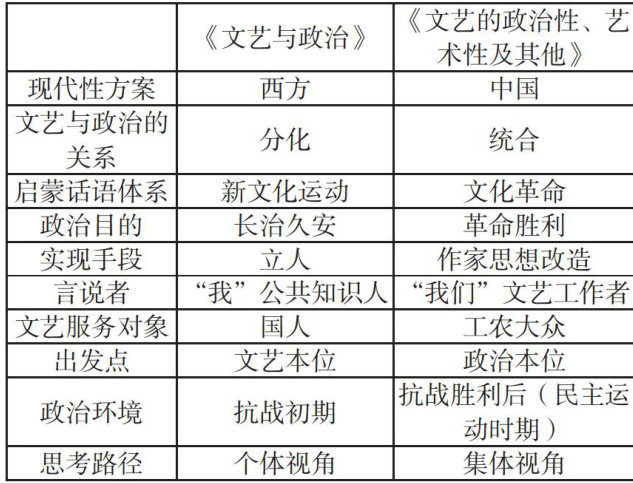

批评 | 从分化到统合:黄药眠论文艺与政治的关系

批评 | 从分化到统合:黄药眠论文艺与政治的关系

-

批评 | 君子之风,沛然流动

批评 | 君子之风,沛然流动

-

编后记 | 编后记

编后记 | 编后记

登录

登录